2025年3月27日,聚焦新课标背景下 “关注学习经历,深化课程改革”的实践探索,黄浦区高中语文学科教学研讨活动在上海市大同中学举行。活动由区高中语文教研员杨勇老师主持,大同中学周珊珊、陈天琦老师分别执教教学研讨课,全区高一高二语文教师及华东师范大学中文系师范生共同参与,围绕中西经典悲剧联读与写作任务指导展开深度研讨,呈现了技术与人文融合的课堂新样态。

经典联读:在“毁灭”中触摸悲剧精神的永恒力量

经典联读:在“毁灭”中触摸悲剧精神的永恒力量

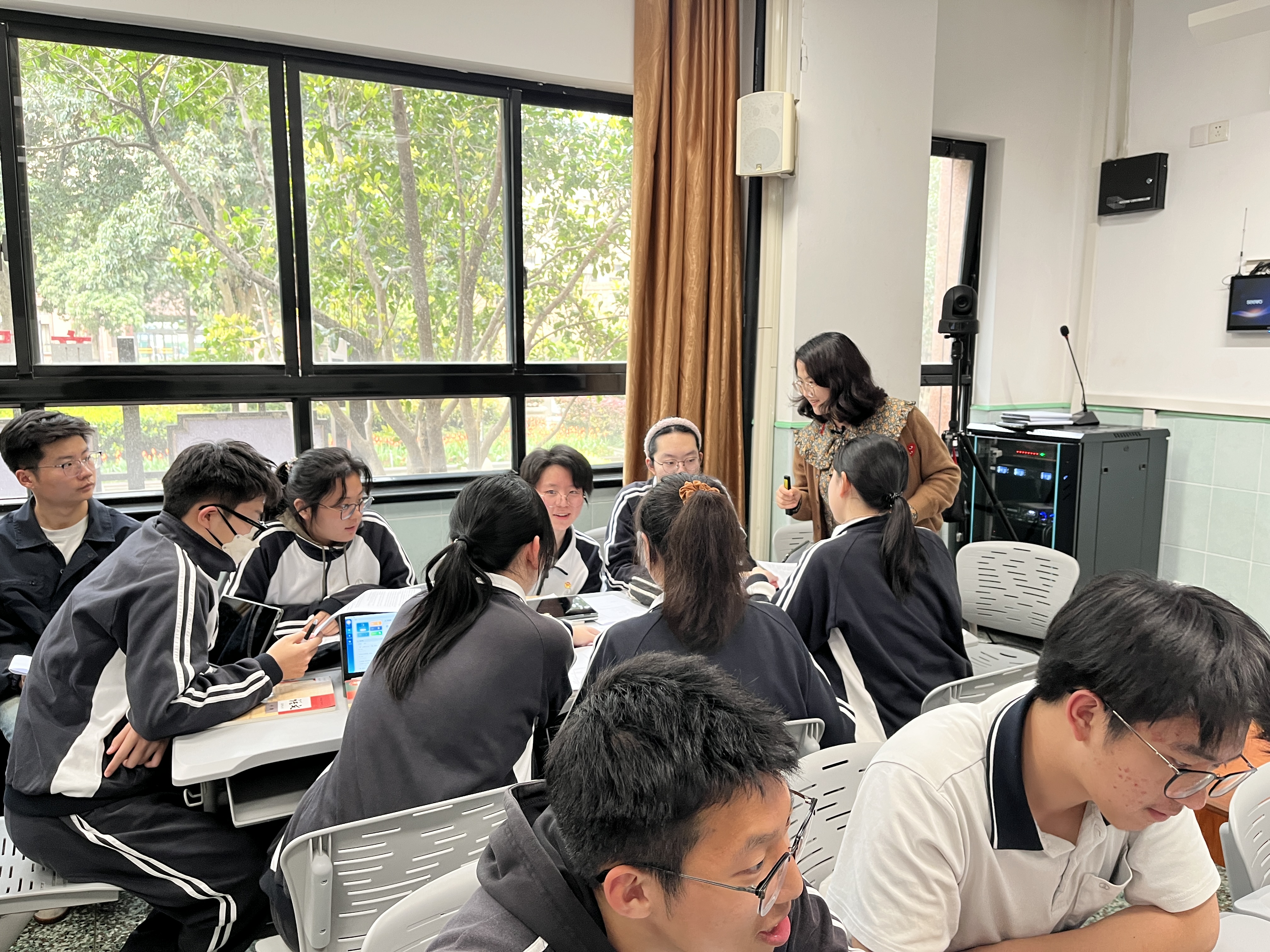

周珊珊老师以《窦娥冤(节选)》与《哈姆莱特(节选)》联读为切入点,聚焦“悲剧力量”的核心命题,通过层层追问引导学生完成从文本细读到文化思辨的跨越。课堂以“戏剧冲突—价值毁灭—反抗精神—结局比较”为逻辑链,借助AI工具“豆包”的解读与学生分析形成张力:当课堂推进至结局讨论时,学生从《窦娥冤》的沉冤昭雪中看到人们千百年来美好的寄托,从《哈姆莱特》的同归于尽里体悟人性困境的普世性,最终在“有价值的东西”走向“毁灭”的感受中达成对生命力量的深层理解。

写作重构:技术赋能下的动态生成课堂

写作重构:技术赋能下的动态生成课堂

陈天琦老师以“转入藕花深处”为教学主线,针对选择性必修中册第一单元写作任务,设计了一堂引导学生不断深化理性思考的生成性课堂。面对学生习作“后程乏力”的共性问题,她以“补写倒数第二段”为任务驱动,从预习单中杂乱的学生策略切入,通过小组分类研讨,将“联系现实”“辩证分析”等零散思路梳理为四大路径:联系现实、聚焦思辨、深化概念和注重逻辑层级。在策略迁移环节,学生依托智慧平台即时提交补写段落,教师实时投屏展示作品。学生的自主性在课堂中得到了充分的调动,最后,陈老师展示了AI对倒数第二段的补写内容,并请同学们进行比较分析,这一活动将技术工具转化为思维激活的催化剂,既破除学生对AI的盲目依赖,又强化了他们的独立思考意识。

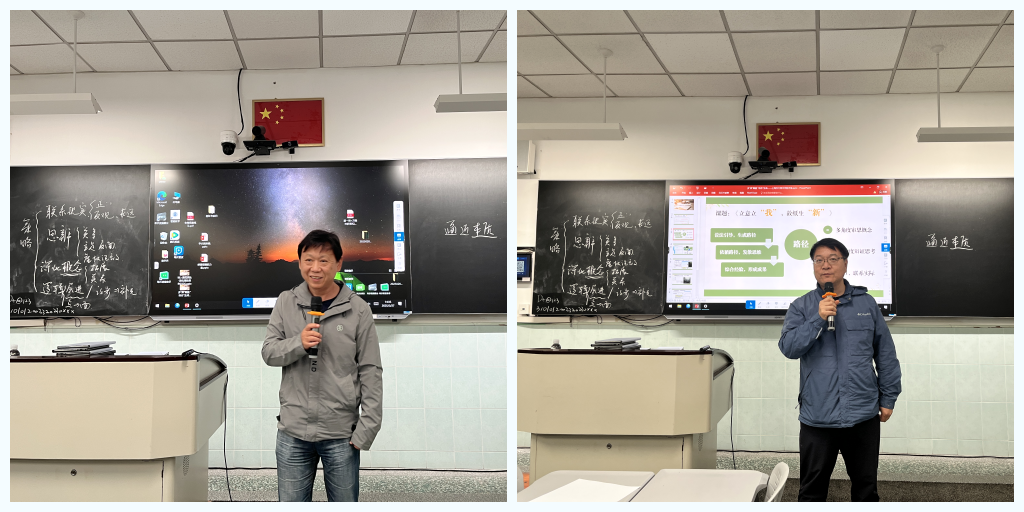

赛课经验:在颠覆与重构中寻找教学突破

陈天琦老师结合荣获市中青年教师教学比赛一等奖的备赛经历,分享《多“屏”赋能、“动态”生成》的写作教学心得。她以获奖课例《立意立“我”,故纸生“新”》为例,解析如何通过“多角度审思概念”“多向度辩证思考”等路径激发学生创造性思维,并强调智慧平台在实时反馈、问题暴露、思维可视化等方面的独特价值。

教研引领:以学生主体性锚定课改方向

大同中学高一备课组长戴峥嵘回顾磨课历程时感慨:“单元教学需实现从单篇到类别的跃升,但这是一个艰苦的、需要反复实践的过程,周老师的课在推导重构后,突破对戏剧冲突的表层把握,进入到对文本的深入理解和感悟中,这是对‘教学评一致性’的生动诠释。”高二备课组长宋士广用“新、活、深、准”概括陈老师的课堂特色,认为其“以真实学情为锚点,使技术真正服务于人的成长”,陈老师高屋建瓴,展示出来一场生生互学的课堂,呈现语文教学的新样态。

杨勇老师高度评价两节课的探索价值,周老师与陈天琦老师的课堂充分展现了单元任务教学的创新性与实效性,其亮点突出体现为四个层面:其一,课堂设计深度扎根单元核心任务,周老师以《窦娥冤》和《哈姆莱特》悲剧意蕴的联读探究为主线,引导学生从情感共鸣走向理性思辨,陈老师紧扣“深化理性思考”目标,通过补写“倒数第二段”这一精准切口激活学生思维;其二,教学过程注重科学性与生成性,二位老师均通过任务拆解与活动设计将抽象目标转化为可操作路径;其三,教学支架搭建精准有效,周老师以“台词矛盾分析”等支架帮助学生贯通文本内外,陈老师将学生预习单中零散的策略归纳为“联系现实”“逻辑层进”“虚拟论敌”等四大路径,既尊重学情又提升思维结构化水平;其四,评价机制贯穿课堂始终,周老师通过“哪种结局更具悲剧性”的思辨讨论检测审美理解深度,陈老师以智慧平台实时呈现学生补写段落,实现“写—评—改”的动态反馈。

本次活动既是黄浦区深化高中语文课程改革的阶段性成果展示,也为AI时代如何坚守学科本质提供了实践样本。当课堂成为学生思维生长的沃土,当技术成为人文滋养的桥梁,教育便能超越知识传授,成就生命的丰盈。今后,黄浦区也将持续推进“素养导向的教学评一体化”研究,助力区域语文教育高质量发展。

撰稿:易蕾歆

摄影:郦 寅

审核:柯晓莉